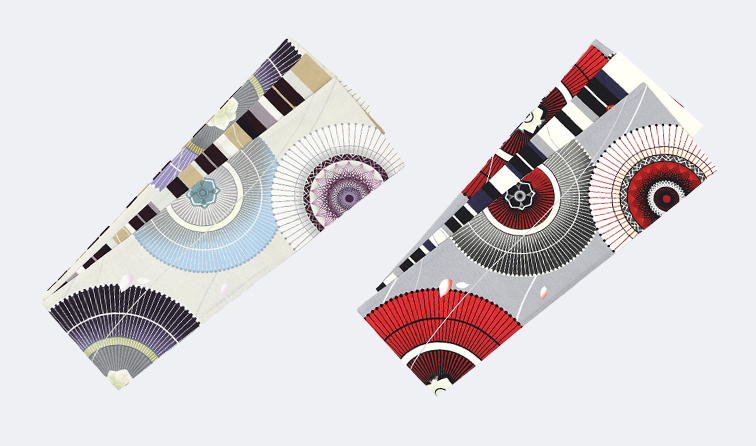

WA・KKAオリジナルデザイン「花舞妓(オフホワイト)」柄の半巾帯と角帯です。女性は袷着物「竹垣に梅(茶)」、男性は着物「紬調無地(ベージュ)」と羽織「まめちがい(焦げ茶)」をセレクト。全体をブラウンで統一感あるコーディネートでまとまりました。

竹と梅

竹は、吉祥文様として古くから親しまれてきました。厳しい環境でも真っ直ぐに成長する姿から、強い生命力と成長の象徴とされ、竹の子の力強い成長は、子供の健やかな成長や発展を願う意味が込められています。

竹の節は、節度や規律を守ることを表し、中が空洞であることは、清廉潔白や裏表のない心の象徴とされました。また、一年を通して青々とした葉を茂らせる竹は、長寿や不老不死の象徴とされています。

梅は、厳しい寒さの中で他の花に先駆けて咲くことから、忍耐力や生命力の象徴とされています。凛とした花の姿と、清らかな香りは、気高さや清廉潔白さを表し、古木になっても花を咲かせることから、長寿の象徴としても親しまれてきました。健康長寿を願う意味が込められ、お祝いの場にもふさわしい柄です。

また、たくさんの実をつけることから、子孫繁栄の象徴でもあり、「産め」と梅をかけて、安産祈願や婚礼の衣装にも用いられます。

豆と菱

古典柄の豆と菱は、それぞれ独特の意味と由来をもつ、日本の伝統文様です。豆と菱を組み合わせた文様は、子孫繁栄と無病息災の両方の意味をもつ、縁起の良い文様として用いられます。

豆は、多くの種をつけることから、子孫繁栄や多産の象徴とされ、豊作を願う意味も込められています。

豆文様は、縄文時代の土器にも見られるほど、古くから存在し、平安時代には貴族の調度品や衣装にも用いられるようになりました。

菱は、水辺に生える菱の実の形を図案化したものです。菱の実の繁殖力が強いことから、子孫繁栄や無病息災の象徴とされ、菱形は魔除けの意味もち、厄除けの文様としても用いられます。 菱文様は、古代エジプトや中国など、世界各地で古くから見られる文様。日本には、奈良時代に中国から伝わったとされ、平安時代には貴族階級で用いられてきた、優美で格調高い有職文様の一つとして確立しました。

半巾帯「花舞妓」